Stuttgart -David Gilmour ist eine lebende Legende. Der Sänger und Songwriter war jahrzehntelang Gitarrist der 2008 emeritierten Band Pink Floyd, der stilprägendsten Vertreter des Psychedelic Rock. Heute ist der 70-jährige Brite einer der letzten lebenden Rock-Giganten und nach neun Jahren endlich mal wieder auf Solo-Tournee. Für diese hat er sich die edelsten Auftrittsorte wie den Stuttgarter Schlossplatz ausgesucht, den er im Rahmen der Jazz Open bespielte. Das historische Geviert zwischen Königsbau, Neuem Schloss, Alter Kanzlei und dem württembergischen Kunstverein reiht sich tourneeterminlich ein zwischen Pompeji, Verona oder dem Chateau De Chantilly, wo Gilmour heute Abend gastiert.

Und so wie das nordöstlich von Paris gelegene Renaissance-Schloss, das um 1560 für den adligen Heerführer Anne de Montmorency erbaut wurde, ist auch Gilmours Show in Stuttgart: außergewöhnlich und von einer geradezu majestätischen Größe. Eine eindrucksvollere Konzertatmosphäre, noch mehr zauberhafte Visualisierungen und wunderbare Soundeffekte als bei dieser mehr als zweieinhalbstündigen Tour de Force sind schwer vorstellbar. Die seelenvolle Reise hat fast etwas von einer spirituellen Erfahrung.

Der Beginn ist freilich noch ganz profan, um nicht zu sagen zäh. Der Opener „5 A.M.“ (17 Uhr nachmittags) ist eine angenehme Instrumental-Ballade mit sphärischen Klängen, aber mit einem eisig-kühlen Riff. Der Song ist auch das Eröffnungsstück auf Gilmours viertem Solowerk „Rattle That Lock“, seinem ersten seit 2006. Die Songs daraus, etwa das gleichnamige, entspannt-funkige Titelstück oder das dritte der Setliste, das wunderschön-karge, von einer Klarinette unterlegte „Faces of Stone“, sind nicht schlecht, aber allzu gelassen, abgeklärt, erwartbar.

Ovationen für einen Klassiker

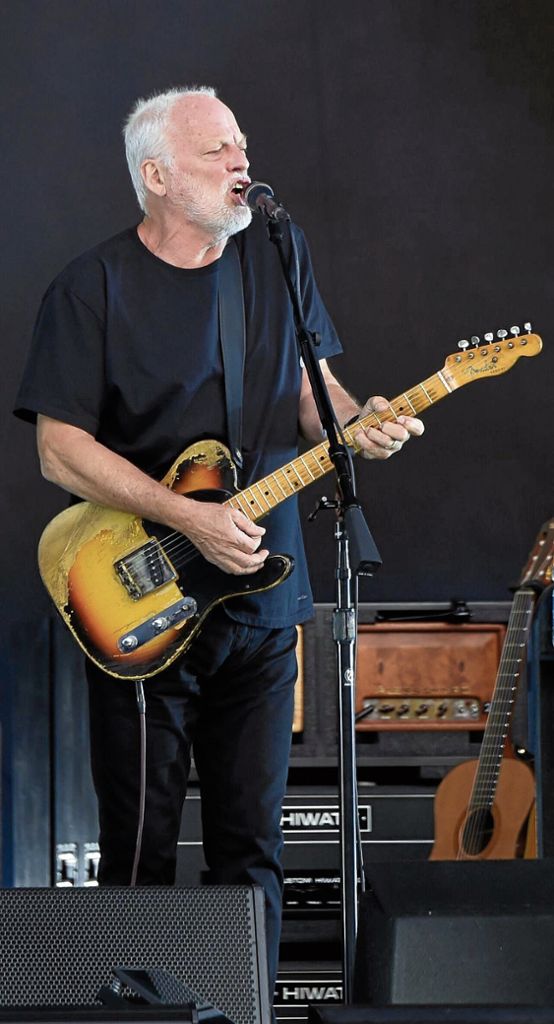

Erst nach 40 Minuten, als eine glockenklare Akustikgitarre ertönt, reißt im restlos ausverkauften Innenhof des Neuen Schlosses der Melancholievorhang auf und es entlädt sich bei 6500 Fans ein Gefühlsstau sondergleichen. Der Klassiker „Wish you were here“, diese berührende Beschwörung eines Jugendfreundes, wird mit stehenden Ovationen gefeiert, die zuvor „The Great Gig in the Sky“, das Tribute an den vor sieben Jahren verstorbenen Freund und Pink Floyd-Keyboarder Richard Wright, noch verwehrt geblieben waren. Der schwarz gewandete Gilmour zelebriert jeden Ton, als sei es der letzte. Sinnleere Akrobatik und Hochgeschwindigkeitsübungen am Griffbrett waren nie Gilmours Mittel zum Zweck. Aber dieser Mann kann, im Wortsinne zartbesaitet, die Gitarren sehnsüchtig, beseelt und gefühlvoll singen lassen wie kein anderer. Der Kontrast könnte kaum größer sein: hier Gilmour, zurückhaltend, in sich gekehrt, wenig redselig und mit weißem Bart und Resthaar eher an einen honorigen Professor in seiner Geburtsstadt Cambridge erinnernd - dort der Virtuose, der die Saiten so gelassen, elegisch und auratisch in Schwingungen versetzt, dass es einer musikalischen Entfesselung von anmutiger Tiefe gleich kommt. Sein Gitarrensound ist so einzigartig wie der von Mark Knopfler oder Ritchie Blackmore. Den Klangfetischisten jedenfalls geht beim Zuhören das Herz über.

Hymnische Klangkaskaden

Was dann folgt, ist mehr oder minder ein veritables Pink Floyd-Konzert, eine Pink Floyd-Show. Gilmour, der stets erklärt, dass sich Pink Floyd als Gruppe definitiv erledigt habe, holt deren Geschichte zurück und spannt zeitlich einen Bogen von 1967 bis 1994, mit wenigen neuzeitlichen Unterbrechungen wie der Songperle „In any tongue“, „Today“ oder der leicht deplatziert wirkenden, lauschig-jazzigen Nummer „The girl in the yellow dress“, die freilich fast alle weder Genialität noch Innovationsreichtum der Floyd-Klassiker versprühen. Als Solist verwaltet er das Erbe der legendären Band, die er zwar nicht mitbegründet hat, in die er jedoch drei Jahre nach deren Gründung im Jahr 1965 eintrat und von der er seitdem nicht loskommt. Bei den hymnischen Klangkaskaden, den kostbaren Aphorismen und epischen Diamanten erwacht dagegen ein alter Zauber.

Inmitten des brillant interpretierten Klassikers „Money“ duelliert sich Gilmour exzessiv mit seinem Gitarristen Chester Kamen, bei der epischen Syd-Barrett-Hommage „Shine on you crazy diamond“ dehnt er die Zeit, erfindet Töne der Unendlichkeit und krümmt langsam den Raum. Es ist nur ein seidener Faden, an dem diese in gestochen scharfer Soundqualität transferierte Schwebemusik noch Kontakt zu Mutter Erde hält. Gilmour hat eine neunköpfige, exquisite Band um sich geschart, aber letztlich macht er die Musik und Verzückung und Zeitlosigkeit machen sich breit.

Übliche Rock-Schauwerte braucht's da nicht: keine Posen, keine anfeuernden Ansprachen. Nur kurz geht der Gelehrtensohn und Vater von sieben Kindern, der freundlich wirkt und zwischen den Nummern gerne ein Teepäuschen einlegt, zur Sache. Mit dem psychedelisch angehauchten, bassgrundtiefen „One of these days“ von 1971 rocken sich Gilmour und Band vergnügt-verquer zurück in früheste Floyd-Zeiten, mit dem unwesentlich älteren Schatz, dem fast countryesk-rockigen „Fat old sun“ wird das zwischendurch fast vor Ehrfurcht erstarrte Publikum endgültig euphorisiert. Die Momente der Stille, wenn die letzten Akkorde der Stücke verklungen sind, bis zum Einsetzen des Applauses sind unbeschreiblich.

Magisches Finale

Mit Glockenschlägen und „High hopes“, einem Rückblick auf die goldenen Tage in Cambridge und dem vielleicht prägnantesten Song vom Floyd-Album „Division Bell“ (1994), läutet Gilmour das Ende der ersten Hälfte ein. Den Schlusspunkt in der zweiten Halbzeit setzt „Run like hell“, das Pink Floyd schon im Juni 1989 im damaligen Stuttgarter Neckarstadion zur finalen, verzückenden Himmelspforte ausweitete. Auch bei den Jazzopen strahlt jetzt das Stück in seiner einzigartigen Pracht. Eingebettet in eine atemberaubende Lichtshow rund um Pink Floyds typische kreisförmige Videoleinwand raubt einem das stroboskopisch-ekstatische Lied, zu dem alle Bandmitglieder schwarze Sonnenbrillen tragen, alle Sinne. Es ist das magische Ende einer magischen Show. Was soll da noch kommen?

Es folgen noch die Zugaben „Time“ und - man hatte es gehofft- „Comfortably numb“. Der unzerstörbare Klassiker von „The wall“ (1979) ist Höhepunkt und Rausschmeißer zugleich. Beim legendären, sich in immer luftigere Höhen schraubenden Solo scheint David Gilmour in einem gleißenden Meer von Laserstrahlen zu zerfließen - allerhöchstes Kino ist das und vor königlicher Kulisse und hereingebrochener dunkler Nacht Rockmusik in seiner schönsten Ausprägung.

Beseelte Gesichter trotten anschließend nach Hause, wohlwissend: Fast drei Stunden lang haben sie Echos verinnerlicht einer anderen, großen, versunkenen Zeit, die dieser Tage wahrscheinlich ihre letzten Live-Ehrenrunden dreht. Auch deshalb war es ein Abend für die Ewigkeit.